研究报告:“奶头乐”现象、社会效应与个人超越研究

奶头乐与算法陷阱:数字时代如何夺回注意力与深度思考力

摘要 (Abstract)

本报告对“奶头乐”(Tittytainment)现象进行了系统性的跨学科研究,该理论最初由布热津斯基在20世纪末提出,旨在描述在全球化和自动化背景下,为日益增长的“冗余阶层”提供低成本、高效率的安抚性娱乐,以维持社会稳定的策略 。当代数字化的“奶头乐”,通过碎片化内容、沉浸式游戏和个性化算法,实现了对用户神经系统的深度绑定。本报告概括性地总结了其作为“社会缓冲剂”的维稳功能,深入剖析了其背后的多巴胺回路劫持、认知执行失衡等心理学机制,并重点阐述了其对社会生产力和批判性思维的潜在负面影响。最终,报告提出了基于环境工程学、刻意练习与批判性媒体素养的个人超越策略,以及在平台伦理与法律规制方面保障用户“意思自治”的政策建议。

第一章:引言 (Introduction)

1.1 研究背景与问题提出

在全球经济结构加速调整的背景下,自动化、人工智能和全球化深刻改变了传统的劳动力市场和阶层结构。技术进步在创造巨大财富的同时,也导致了社会精英与无法充分参与高价值生产的群体之间,即“冗余阶层”(Redundant Class)的鸿沟扩大。在这种结构性压力下,当代大众娱乐方式经历了爆炸式增长,特别是移动互联网上的短视频、信息流和免费增值(Free-to-Play, F2P)电子游戏。

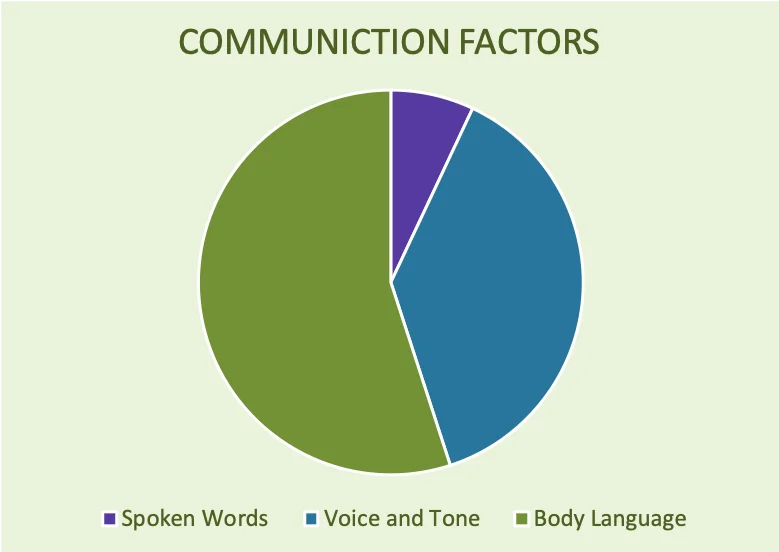

这些数字娱乐不仅作为简单的休闲消遣存在,它们的核心商业模式往往在于对用户注意力资本的深度锁定和变现。随之而来的社会观察显示,民众平均每天花费在社交媒体上的时间已超过两小时,总上网时间可达七小时以上 。因此,本研究的核心问题在于:这些高致瘾性、低门槛的娱乐形式在社会结构层面扮演了何种“情绪阀门”的角色?它们对个体的认知能力和长远发展构成了哪些结构性威胁?更重要的是,个体在技术和算法的深度捆绑下,如何识别并超越这种消耗陷阱,实现持续的认知进步和自我赋能?

1.2 “奶头乐”理论的界定与溯源

“奶头乐”(Tittytainment)一词是英文单词“Tits”(奶头)和“Entertainment”(娱乐)的组合,由政治家和战略家布热津斯基等人在20世纪90年代旧金山的一场会议中提出。该理论建立在对未来社会发展将遵循“二八法则”的判断上:即全球20%的精英将掌握80%的财富和资源,而剩下的80%人口可能沦为“无用阶层”或“冗余阶层” 。

理论核心在于,为避免庞大冗余人口的挫败感和不满情绪引发社会动荡,精英阶层需要提供成本低廉、易于获取的娱乐和发泄途径,以此来安抚而非赋能这部分人群。其本质目的在于转移社会矛盾,通过提供“虚拟成就感”和“即时满足”来消磨其时间、降低其批判性思维,从而实现社会维稳。布热津斯基的预言警告,这种策略将导致突破自我、不断创新的社会精神渐渐消失。

相较于传统的媒介娱乐(如电视),当代数字时代的“奶头乐”具有更高的互动性、定制化和致瘾性。以个性化推荐算法为驱动的数字平台,能够以前所未有的效率和精准度,根据用户行为数据进行即时反馈和内容投喂,使得沉迷机制更加复杂和难以察觉 。

1.3 研究目的与结构

本研究旨在系统分析当代数字“奶头乐”的社会功能、心理学机制,以及它对认知资本的系统性侵蚀。报告结构旨在实现从宏观批判到微观策略的完整论证:第二章分析其社会表现和对生产力的影响;第三章从神经生物学和行为经济学角度揭示其底层机制;第四章提供详细的个人成长策略,指导如何构建环境摩擦力和培养深度活动;第五章则提出在政策、法律和教育层面的干预建议。

第二章:当代“奶头乐”的表现形式与社会效应

2.1 主要娱乐载体分析

当代“奶头乐”主要通过三个核心载体实现对用户注意力的绑定:

首先,即时娱乐与信息流的碎片化消费。短视频平台和信息流应用以快速切换、无限滚动的模式为特征。这种快速的、高刺激的媒介消费模式,直接改变了大脑处理信息的认知习惯,导致部分用户难以集中精力进行长时间的思考或工作,形成了“碎片化思维” 。信息流的碎片化消费模式通过不断提供新的刺激,使得深度阅读和系统的知识获取被表层的、低负荷的浏览所取代。

其次,沉浸娱乐与F2P模式。免费游玩(F2P)模式的手机或电子游戏,其商业逻辑并非直接通过出售游戏本体获利,而是通过吸引和锁定用户注意力资本来实现营利 。平台设置的消费型、时间型和任务型奖励机制,其奖励价值通常远低于虚拟商品,目的在于维持用户粘性和持续的登录,而非作为主要的营利来源。这种设计利用了用户的心理惯性和对沉没成本的厌恶,诱使用户投入更多的时间和金钱,保持在虚拟世界的活跃度。

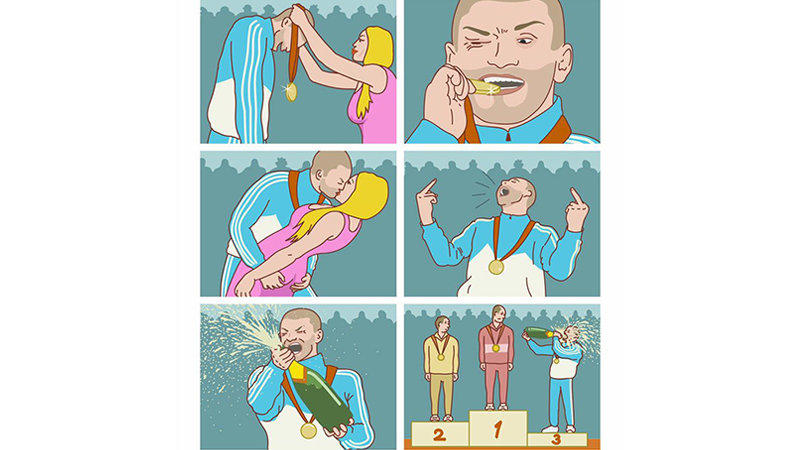

最后,内容逃避。网络小说和流媒体平台上的内容,通常侧重于提供低认知门槛的消费和逃避现实的体验,提供“替代性满足”。用户通过被动接受预先设计好的叙事,可以在虚拟世界中轻松获得在现实中难以企及的成就感和身份认同。

2.2 “奶头乐”的社会维稳功能探讨

从社会功能视角来看,“奶头乐”扮演了系统性的“社会缓冲剂”或“情绪阀门”的角色。在全球经济竞争加剧、阶层流动性降低的背景下,大量个体面临着社会竞争的挫败感和焦虑。

这种娱乐机制的主要社会功能是转移社会矛盾。它将个体本应导向社会结构批判、自我能力提升或追求公共利益的能量和不满,系统性地导向虚拟世界的竞争、消费和低成本的即时满足。通过在虚拟环境中提供短暂的优越感和刺激,个体的情绪得到了即时消解,从而降低了其在现实中推动变革或对不平等结构产生质疑的动机。在政治经济学层面,这种机制有利于维持消费主义的稳定循环和社会的表面平静,在短期内实现了对潜在社会动荡的“冷处理”。然而,这种稳定是以牺牲个体的批判精神和长期社会创新能力为代价的。

2.3 对社会生产力与认知资本的潜在负面影响

数字娱乐的过度消耗对社会生产力和个体的认知资本构成了严重的威胁。

首先,注意力经济的畸形发展。研究表明,在过去几十年中,由于持续暴露于无休止的干扰源(如智能手机和电脑),人们的注意力跨度已出现了可测量的收缩 。这种持续的干扰和高频度的多任务处理(Media Multitasking)不仅增加了认知压力,也显著降低了工作效率。

其次,深度思考能力的弱化。短视频和碎片化浏览的习惯性模式,严重侵蚀了对深度思考至关重要的能力。学术研究显示,屏幕时间与执行功能的刺激减少、对想象力和可视化依赖的减少、以及更大的注意力负荷相关。批判性思考是一种需要分析、思辨和集中注意力的智力活动,而碎片化思维模式的固化使得个体难以完成需要长期专注和复杂信息处理的高阶认知任务。

最后,这种认知资本的系统性侵蚀形成了负向循环:自动化和社会结构变化创造了缺乏生产性价值的“冗余阶层”,而平台则利用技术手段锁定其注意力,导致其认知工具(专注力、批判力)被系统性地削弱。其结果是,即使社会提供了向上流动的机会,个体也可能因缺乏必要的深度认知能力而无法抓住这些机会。这本质上是对未来社会生产力的系统性掠夺。

第三章:“奶头乐”背后的心理学原理

“奶头乐”的有效性并非偶然,它是建立在对人类神经生物学和行为模式精准理解之上的。

3.1 奖励系统与多巴胺回路的劫持

当代数字成瘾的神经机制主要通过动机敏化理论(Incentive Sensitization Theory)来解释。该理论认为,多巴胺系统的功能在于增强对奖励的“渴望”(Wanting)和“动机突显性”(Incentive Salience),而非仅仅产生“快感”(Liking)。

数字产品,特别是具有随机奖励机制的游戏和短视频,通过巴甫洛夫式条件反射,劫持了中脑边缘多巴胺奖励回路。这些成瘾相关的线索(如通知提示音、红点、开箱动画)会获得极高的动机突显性,像磁铁一样吸引用户的注意力和欲望。平台利用间歇性强化(Intermittent Reinforcement)的机制——例如随机推送的爆款视频或游戏中不可预测的稀有掉落——极大地增强了用户的重复行为,驱动大脑进行病理性过学习。

这种病理性的改变导致了奖励敏感度的不平衡。研究发现,网络游戏成瘾者(IGD)对游戏(二级强化物)相关线索表现出更高的主观渴望和更强的激活模式,而对食物、人际交往等自然奖励(一级强化物)的渴望度则较低 。这表明数字成瘾使得大脑奖励系统对现实生活中的、延迟性较高的自然奖励的敏感度显著降低。用户继续使用数字产品,往往不是因为它们带来的愉悦感更高,而是因为神经系统被训练去寻求刺激本身(Wanting),而非满足感(Liking)。

3.2 神经影像学证据与认知执行失衡

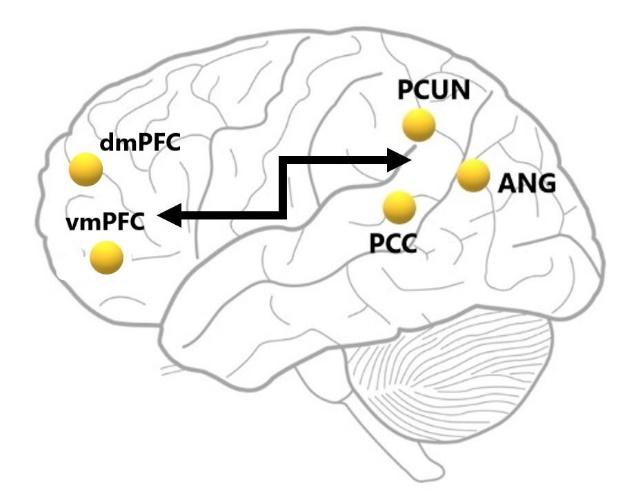

神经影像学(fMRI)研究支持网络游戏障碍(IGD)患者的大脑激活模式与物质成瘾具有相似性。

在IGD患者中,当暴露于游戏线索时,与习惯化和强迫性寻求行为紧密相关的背侧纹状体表现出显著激活,这符合在物质成瘾中观察到的腹侧到背侧过渡的机制 。此外,当面对游戏相关刺激时,IGD个体在大脑的奖赏回路、记忆学习回路、动机回路和认知控制回路等多个区域表现出广泛且高度激活的反应模式。

I-PACE模型(人–情感–认知–执行的交互模型)解释了IGD的发生和维持,其核心在于执行控制系统与情感系统之间的失衡。执行控制系统(涉及前额叶区域,负责推理、计划、决策)本应抑制冲动行为,但成瘾患者的该区域功能受到损害。例如,研究发现男性游戏成瘾者在背外侧前额叶(与认知控制相关)的激活显著小于普通玩家,暗示其执行控制能力可能较弱,使其更易陷入沉迷 。这种执行与情感的失衡是数字沉迷发展和维持的关键原因。

3.3 平台设计、认知偏差与算法闭环

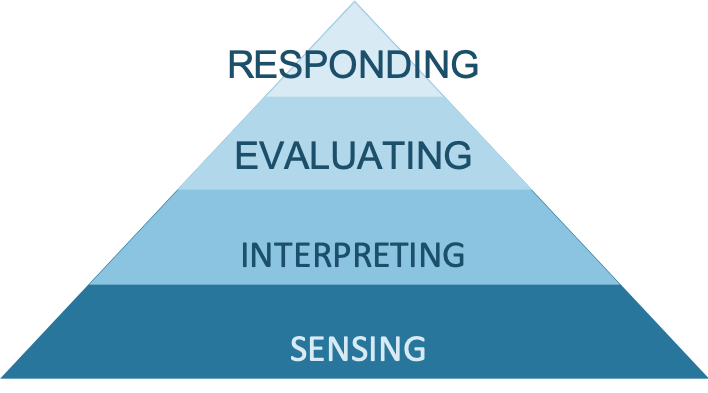

平台的设计策略利用了用户认知偏差,将数字使用行为从有目的的“工具性使用”(Instrumental Use)转化为无目的的“仪式性使用”(Ritual Use),即习惯性行为甚至情感依赖。

短视频平台迅速流行的核心要素是个性化推荐算法的应用。算法通过持续收集用户的兴趣偏好和行为记录,极大地降低了用户获取信息的成本,使用户不必主动搜索,只需被动接受推荐。随着用户行为数据的积累,算法不断“进化”,形成了一个算法闭环机制。

在这个闭环中,用户与短视频媒介之间的互动,关键在于用户与算法自我之间的连接。用户使用行为越多,算法就越精准地投其所好,进而导致用户更深地卷入。这种精准的投喂有效地构建了一个“认知茧房”,它利用了用户的确认偏差,只提供符合其预期的低难度内容,阻碍了其接触复杂信息和培养批判性思考的能力。此外,平台提供的低门槛、被动式娱乐,往往提供了廉价的“心流”替代品,尽管缺乏真正的技能积累和长期回报,但足以让用户感到时间被有效填充,从而对抗现实中的空虚感。

第四章:个人成长:识别、脱离与超越“奶头乐”

个人超越“奶头乐”的路径并非依赖单纯的意志力,而必须是一种基于行为经济学和神经科学原理的环境重塑和认知校准。

4.1 觉察与诊断:识别沉迷的信号

超越的第一步是建立觉察。个体需要对数字沉迷的信号进行严格的自我诊断:是否出现时间管理失衡、明确的长期目标感缺失、以及在缺乏数字刺激时感到的焦虑或空虚?关键的认知症状包括注意力跨度的萎缩、难以完成深度阅读或复杂思考任务。个体还需审视其行为模式:是否在虚拟世界中获得的优越感,已成为替代现实成就的安慰剂?觉察的核心在于,严格区分数字使用中的休息(Restoration,恢复精力)与消耗(Consumption,被动沉迷)之间的界限,并评估个人时间分配的“效率”与“价值”。

4.2 构建“摩擦力”与重塑环境

由于数字产品通过降低行为难度来诱发仪式性使用,应对策略必须是环境工程学,即系统性地增加获取这些即时奖励的摩擦力。数字戒断(Digital Detox)理论强调通过减少或暂停数字设备和互联网使用来恢复身心健康和提高生活质量。

具体策略包括:

- 物理环境重塑: 将手机、平板等高诱惑设备放置在难以触及的房间或抽屉中,创造物理距离。

- 数字环境重塑: 关闭所有非必要的通知(特别是来自社交媒体和游戏应用的间歇性强化提示),阻止诱惑触发点的产生。

- 使用“延迟满足”工具: 实施时间区块法(Time Blocking),将高价值、高难度的任务(如深度学习)置于优先位置,规定在完成任务之前不允许进行娱乐活动。这种通过环境限制和规则来约束选择,是克服认知偏差的有效手段。

4.3 培养深度活动与心流体验

对抗廉价多巴胺刺激的最佳策略是寻找能够带来高质量、技能积累和长期回报的内在奖励。这要求个体践行“创造”胜于“消费”的原则。

个体应有意识地将娱乐时间转移到可产出、有技能累积的主动活动上,例如学习新技能、刻意练习一项乐器或语言、或从事复杂的写作项目。高价值的深度活动往往需要刻意练习(Deliberate Practice),它涉及高挑战性与高技能的匹配,能够产生“心流”(Flow)体验。这种高品质的心流,能够有效且稳定地重新激活和使用执行控制系统,从而重新校准大脑的奖励阈值,使其对现实生活中的成就再次敏感,打破数字成瘾导致的奖励失衡状态。

4.4 价值观重塑与长期愿景锚定

要实现对“奶头乐”的彻底超越,必须从根本上重塑个体的价值体系。个体需要定义个人核心使命(Purpose),建立清晰的长期愿景。

通过清晰且具有超越性(Transcendent Goals)的长期目标,个体可以利用“目标驱动”来对抗低成本的“刺激驱动”。这种长期愿景提供的延迟性奖励,尽管不如数字刺激即时,却具有更高、更持久的神经学价值,能够系统性地对抗多巴胺系统对短期高频刺激的病理性敏感性。

表格 1:个体行为策略与“奶头乐”机制对抗表

| 核心机制 (Core Mechanism) | 心理学/神经学基础 (Psycho/Neuro Basis) | 个人应对策略 (Individual Strategy) | 行为设计目标 (Behavioral Design Goal) |

|---|---|---|---|

| 即时满足与多巴胺飙升 | 间歇性强化、奖励突显性增强 | 延迟满足训练、任务优先时间区块法 | 重新校准奖励阈值,提高对高价值、延迟奖励的敏感度 |

| 仪式性使用与习惯化 | 算法闭环、认知负荷降低、从工具性到仪式性使用 | 环境工程(增加使用摩擦力)、数字戒断/排毒 | 提高使用成本,打破自动化习惯,恢复执行控制 |

| 认知衰退与注意力损耗 | 碎片化思维、执行功能刺激减少 | 持续专注训练、深度阅读、单任务处理 | 恢复注意力跨度,重建批判性思考基础 |

| 虚假自我效能感 | 替代性满足、沉没成本(虚拟投入) | 刻意练习(技能积累)、长期愿景锚定 | 将效能感绑定到现实产出和技能资本上 |

第五章:结论与展望 (Conclusion and Outlook)

5.1 研究总结

“奶头乐”是数字时代结构性问题的产物,它在社会层面提供了一种低成本的短期安抚机制,有效地缓解了社会矛盾和结构性焦虑。然而,这种机制在个人层面是以牺牲认知资本和长期潜能为代价的。通过对神经生物学和算法工程的深度集成,当代数字平台以前所未有的效率实现了对用户注意力和行为模式的锁定。因此,对抗“奶头乐”的挑战,既是个人对自主选择权的收复,也是社会对数字时代伦理和教育体系的重构。

5.2 政策与教育建议:伦理规制与赋能

5.2.1 平台伦理责任与算法治理

鉴于平台经营者利用用户界面设计和认知偏差,引导甚至操纵消费者的决策,对数字经济必须进行严格的伦理和法律规制。

规制“黑暗模式”(Dark Patterns)。黑暗模式是指平台利用技术手段影响用户心理,从而操纵消费者做出可能不符合其自身利益的选择的行为。需要从法律层面明确区分诱导型(温和引导)、欺骗型(隐藏信息)和操纵型(制造退出难度)黑暗模式)。

增设“不正当影响”与“一键终止”条款。 针对操纵型黑暗模式(例如难以取消的强制续订、或“捕蟑笼”式设计),法律规制应超越传统的欺诈、胁迫等法律行为撤销要件 。建议增设禁止平台对算法消费者施加“不正当影响”的条款,以达到严重影响或可能严重影响算法消费者决策自由的程度。同时,为保障用户退出自由,应针对持续性合同增设“一键终止”条款,赋予消费者便利的随时终止权。

重新解释“知情同意”机制。 考虑到算法消费者相对于平台的技术和信息劣势所导致的数字脆弱性,传统的“知情同意”机制受到冲击。平台通过干扰和阻碍影响用户做出“同意”选择,实质上是对用户意思自治的侵蚀。法律必须提高告知义务的标准,推动个性化披露,要求平台进行“强有力的通知”,并根据不同认知水平的消费者类群进行区分告知,以降低信息超载的风险,确保用户同意的自愿性。

5.2.2 教育体系:培养批判性媒体素养

教育系统必须承担起培养公民“数字免疫力”的责任。媒体素养教育应以批判性思考(Critical Thinking)为核心。

教育部提出的媒体素养五大能力(近用、分析、创造、反思与行动)均需以批判性思考为基础。教育目标应着重训练学生理解所有媒体讯息都是建构而成,不必然等于真实。这要求学生能够觉察隐藏于信息背后的特定价值观,以及媒体传播背后可能存在的获得利益或权力的动机性。通过在教育中加强对专注力培养和理性思辨的训练,可以有效对抗碎片化思维和算法构建的认知茧房。批判性媒体素养的养成,是确保个体拥有拒绝或选择信息的自主权、实现“行动转化”的根本途径。

表格 2:平台黑暗模式类型与规制对策

| 黑暗模式类型 (Dark Pattern Type) | 定义与机制 (Definition & Mechanism) | 对算法消费者损害 (Consumer Harm) | 法律规制建议 (Regulatory Recommendation) |

|---|---|---|---|

| 诱导型 (Inducing) | 利用认知偏差,温和引导决策走向(如预选勾选) | 侵蚀意思自治,非自愿披露个人信息 | 提高“知情同意”标准,强化个性化披露 |

| 欺骗型 (Deceptive) | 隐藏关键信息或使用模糊语言(如误导性广告) | 决策失误,损害经济利益或个人隐私 | 增设禁止施加“不正当影响”条款 |

| 操纵型 (Manipulative) | 制造退出难度(如强制续订、捕蟑笼式设计) | 长期锁定用户,强制交易或持续服务 | 增设“一键终止”条款,保护数字脆弱性 |

表格 3:媒体素养教育的核心能力

| 核心能力 (Capability) | 认知目标 (Cognitive Goal) | 对抗“奶头乐”的应用 (Application) |

|---|---|---|

| 分析 (Analysis) | 了解媒体信息皆是建构而成,不必然等于真实。 | 识别短视频内容为算法的定制化产物,而非客观事实。 |

| 反思 (Reflection) | 对隐藏于信息内容中的特定价值观看有所觉察。 | 识别F2P模式中消费主义和即时满足的潜在价值观。 |

| 行动 (Action) | 培育学生独立学习和批判思考与问题解决能力。 | 实践“数字戒断”,拥有接受或拒绝信息的自主权。 |

| 批判性思考 (Critical Thinking) | 智力活动,要求慎思明辨,通过分析、思辨来相信结果。 | 能够抵抗算法闭环,主动寻求高认知挑战信息。 |

5.3 研究局限与未来研究方向

本研究主要基于行为经济学、心理学实验和现有社会学理论对“奶头乐”现象进行了机制性分析,但在宏观层面仍存在研究局限。例如,如何精确量化“奶头乐”对国家宏观经济生产率和创新能力的具体影响,需要更复杂的计量经济学模型和大规模纵向数据支持。此外,对不同文化背景下,数字沉迷与社会维稳功能之间差异性作用的研究,以及在人本人工智能框架下,如何开发更加负责任、透明的算法,将是未来研究的重要方向。