社会狂热现象的心理学分析:从个体依恋到系统性控制的连续谱

从追星到极端组织:社会狂热连续谱下的心理机制与群体操控潜流

第一部分:引言与理论基础

一、研究背景、问题界定与连续谱模型

本研究旨在对社会狂热现象进行系统性的心理学分析,其研究对象涵盖了从初期的追星文化(Fandom)、群众集会中的集体沸腾(Collective Excitement),到具有高度社会影响和潜在破坏性的个人崇拜(Personality Cult)和极端政治运动。这些看似异质的现象,在核心心理机制上表现出高度的连续性,因此本报告将其视作一个社会心理连续谱进行探讨。

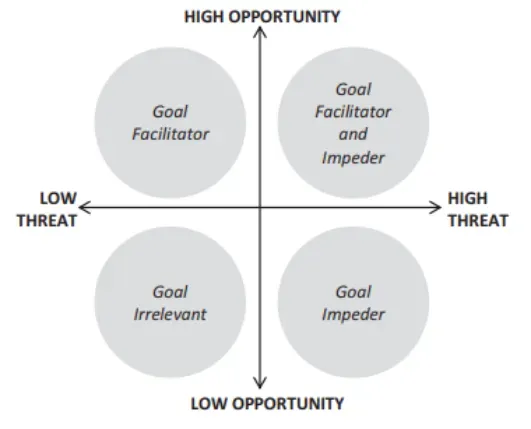

本研究的核心问题在于探究个体放弃批判性思维、将情感和资源过度投入到非互惠(non-reciprocal)或权力不对等关系中的心理动因,以及群体环境和权力结构如何系统性地放大这些非理性倾向。将狂热现象置于连续谱上进行分析,可以有效避免将“健康粉丝参与”与“病态邪教服从”简单地二元对立。通过连续谱模型,分析人员可以根据控制的程度、依恋的性质以及系统性压力的存在与否,精确识别从良性参与到病态沉迷的渐变和恶化过程。

二、核心理论框架的跨层级应用

本报告采用社会认同理论(SIT)、经典群体心理学理论以及依恋理论的扩展应用作为核心分析框架,以实现跨越微观、中观和宏观层面的整合分析。

1. 社会认同理论(SIT):群体的形成与自我概念的维护

社会认同理论由亨利·塔伊费尔(Henri Tajfel)和约翰·特纳(John Turner)提出,主张个体将一部分自我概念(self-concept)建立在社会群体成员身份之上 。该理论指出,个体通过自我归类、认同和比较三个心理过程来构建其社会身份 。人们倾向于认同那些能为其带来骄傲和自尊的内群体,并通过与外群体的比较来寻求“积极区别性” 。这种对内群体优势的渴望,是形成群体偏见、刻板印象以及“我们-他们”区分的心理基础 。

在狂热现象中,SIT解释了狂热分子将偶像或领袖的成功内化为个体成功的机制。例如,体育迷在团队获胜时会说“我们赢了”,表现出对群体的所有权和自豪感 。当内群体的表现或信念受到挑战,如偶像出现负面行为或团队失败,这会威胁到个体通过该身份获得的积极自我概念 。为了保护自我概念,个体必须采取认知保护机制,例如合理化其忠诚,或诉诸对外部批评者的偏见和刻板印象 。这种对积极身份的防御性维护,成为狂热团体排斥异见和维持盲目忠诚的深层心理燃料。

2. 经典群体心理学:集体心智与领袖认同

古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)的群体心理学理论构筑了集体行为的早期框架,认为当个体聚集在群体中时,可能会丧失个性,导致行为冲动和去抑制。这种现象的特征在于情绪或行为通过“传染”(Contagion)和“暗示”(Suggestibility)在人群中迅速传播 。西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)随后将焦点转向领袖,认为群体凝聚力来源于个体与领袖建立的“力比多联系”(libidinal ties)和情感联结 。

然而,有研究对这种完全发自内心的认同提出了质疑,认为群体对领袖的热情可能是一种表演性的(performative)行为。个体可能并未真正将自己等同于领袖,而是通过“表演”自身的狂热来参与到领袖的“表演”中 。这种表演性的狂热,在本质上是脆弱的。如果个体停下来进行片刻的理性思考,这种集体幻觉便可能瞬间瓦解,导致群体恐慌(panic)。因此,为了保护这种集体的、高度不稳定的“表演”,狂热群体必须表现得“毫不留情和难以接近” ,通过压制任何形式的理性或质疑,来确保集体幻觉的持续和稳定。

3. 依恋理论的扩展:从个体亲密到准社会连接

依恋理论最初用于研究儿童与父母、以及成人与亲密伴侣之间的情感纽带,但其概念已扩展到个体与媒体人物之间建立的替代性情感连接 。研究发现,个体的依恋风格(Attachment Style)会影响他们与朋友、家人以及名人互动的方式 。那些拥有不安全依恋风格的个体,倾向于在特定的电视或媒体节目中投入更多精力,更容易形成准社会关系(Parasocial Relationship, PSR)。

依恋理论的扩展揭示了狂热行为的深层补偿性动机。PSR最大的特点是它是一种单向连接,排除了真实人际关系中可能发生的拒绝风险 。对于在现实生活中缺乏社交或情感支持的个体而言,PSR和狂热崇拜提供了一种安全的、无风险的社会网络扩展方式 ,从而获得代偿性的满足。然而,这种非互惠的关系最终可能导致严重的情感依赖、不切实际的期望,甚至发展成妄想型思维 。这种模式被视为一种以“不安全的方式形成关系” 。

第二部分:微观分析:个体依恋与自我投射(“追星”现象)

三、准社会关系:机制、功能与风险

准社会关系(PSR)是一种由媒体用户向名人或角色延伸情感精力、兴趣和时间,但对方完全不知晓其存在的单向关系 。在媒体互动中,观众会产生一种“亲密感的错觉” ,并利用与真实生活相似的心理思维过程来维护这种关系 。

动机与功能

PSR提供了重要的心理功能:首先,通过与崇拜对象认同,个体能够构建或重塑自身身份,并投射其理想自我 。其次,许多粉丝将崇拜对象视为情感支持的来源,表示偶像帮助他们度过了艰难时期 。这种代偿性满足为个体提供了社会支持的价值,弥补了现实中社交或成就感缺乏带来的空虚。

从健康到病态的连续谱

名人崇拜并非单一现象,而是一个涵盖良性参与到病态痴迷的连续谱 。名人崇拜态度量表(Celebrity Attitudes Scale, CAS)将崇拜分为三个渐进的层次 :

- 娱乐-社交型 (Entertainment-Social): 这是最健康的阶段,粉丝的兴趣基于名人的娱乐价值,并乐于与他人讨论,以扩展社交网络 。

- 强烈-个人型 (Intense-Personal): 粉丝开始出现无法控制的、痴迷性的思绪,对名人的私生活过度投入,并形成不健康的依恋 。

- 边缘-病理型 (Borderline-Pathological): 处于此阶段的粉丝可能愿意为偶像做出违反规则或不道德的行为 。研究表明,高水平的名人崇拜与整体较差的心理健康相关,包括更高的焦虑、抑郁、躯体症状和社交功能障碍 。

这种由情感依赖驱动的渐变过程,突显了在微观层面识别风险的重要性。

偶像崇拜与病态依恋的连续谱

| 阶段 (Level) | 核心心理特征 (Core Psychological Feature) | 行为表现 (Behavioral Manifestations) | 潜在心理风险 (Potential Psychological Risks) |

|---|---|---|---|

| 娱乐-社交型 (Entertainment-Social) | 喜爱、社交工具、娱乐价值 | 讨论、购买周边、参与社交网络 | 低。主要功能为社交连接和归属感。 |

| 强烈-个人型 (Intense-Personal) | 痴迷、过度卷入偶像私生活、情感依赖 | 追踪信息、情感投射、排斥批评 | 提升焦虑、抑郁、不健康的依恋模式 |

| 边缘-病理型 (Borderline-Pathological) | 强迫行为、不惜代价、现实功能受损 | 攻击异见者、为偶像违规、社交功能障碍 | 最高。可能发展为妄想或反社会行为。 |

四、认知偏差与神经奖励机制

1. 认知失调在狂热粉丝行为中的作用

认知失调(Cognitive Dissonance)是当个体持有两种或多种不一致的信念、态度或行为时,体验到的心理不适 。在狂热粉丝群体中,当其对偶像的忠诚或群体信念与外界的负面信息(如丑闻或失败)发生冲突时,便会产生认知失调。

为缓解这种不适,粉丝会启动一系列认知保护策略。例如,他们会合理化对偶像的忠诚,强调其历史成功,或者在团队表现不佳时,通过在言语上制造情感距离(例如,说“他们输了”而不是“我们输了”)来保护自己作为忠实支持者的身份 。这种防御机制是狂热信仰得以自我维护的关键“防火墙”。缺乏批判性思维的狂热群体,倾向于通过否认和合理化来应对冲突,而非改变其信念。这种行为导致群体对负面信息产生免疫力,从而形成认知闭环:个体在狂热中投入越多,就越需要合理化其行为;合理化越多,就越难接受与现实相符的批评,加速其向病态沉迷的演进。

2. 多巴胺奖励回路与沉迷行为的神经化学基础

行为沉迷与狂热的神经基础位于中脑边缘系统(mesolimbic circuit),即大脑的奖励系统。神经递质多巴胺(Dopamine)在该系统中扮演核心角色,调节着食物、社交互动或特定刺激(如滥用物质)的奖励价值 。奖励刺激能够激发积极的情绪(如喜悦、狂喜)和趋近行为 。

参与追星活动(如观看演出、在线社交互动或购买周边)会激活大脑的奖励回路,释放多巴胺,产生积极强化。在易感个体中,这种强化可能与药物或滥用物质的成瘾机制具有相似性 。慢性行为沉迷会引发神经适应,导致大脑奖励回路对非沉迷相关奖励的反应能力下降 。这不仅损害了前额皮层的自我调节能力,还会增强个体寻求刺激的动机 。随着时间的推移,由于耐受性,个体实际体验到的奖励感可能会减弱 。为了弥补预期奖励与实际体验之间的差异,个体必须投入更多、更极端的行为以追求更高强度的刺激。这种“增强的寻求动机”形成了难以戒断的恶性循环,成为推动个体从“强烈-个人型”向“边缘-病理型”转变的神经生物学驱动力。

第三部分:中观分析:群体互动与情绪爆发(“集体沸腾”现象)

五、群体情境下的情绪动力学与去个性化

1. 情绪传染的路径:镜像神经元系统

情绪传染(Emotional Contagion)是指情绪和行为在人群中通过快速互动和趋同而传播的现象 。这种传播部分归因于镜像神经元系统(Mirror Neuron System, MNS)的作用 。MNS在个体观察他人行为或情绪时被激活,促进了模仿、同理心和理解 。因此,焦虑、压力和正面情绪都能够通过非语言线索在群体中迅速扩散,例如当一个人打哈欠时,周围的人也会打哈欠 。

MNS在群体中的作用具有社会放大效应。它使得集体行动能够迅速产生统一的情感基调,提高了群体动员的效率。然而,在集体沸腾情境中,由于非语言线索的高强度输入,MNS导致的模仿可能会绕过个体的意识处理,直接触发情绪反应,造成情绪的指数级放大。这解释了小规模的恐慌或愤怒为何能在短时间内迅速升级为大规模的骚乱或集体歇斯底里。

2. 去个性化状态下的行为转变

去个性化(Deindividuation)描述了个体融入群体或人群时,丧失其个人身份和自我意识,转而采纳“暴民心态”的现象 。导致去个性化的因素包括匿名性、责任扩散、感官超载以及高度情绪唤醒 。

去个性化的后果是个体自我约束力减弱,失去对规范的感知,从而导致行为情绪化、冲动、非理性且具有高强度 。去个性化状态下的个体可能从事在正常情况下绝不会做出的行动和实践 。这种状态的关键心理基础是责任扩散(Diffused Responsibility) 。当个体感知到自己的行为责任被整个群体分摊时,他们对自身道德判断的依赖性降低 。这种道德真空状态使得群体能够突破社会规范的制约,从事破坏性、攻击性或高度冒险的行为,标志着集体狂热从中观“沸腾”向更具风险的集体暴力升级的关键环节。

六、集体心因现象与非理性信念的传播

1. 群体性心因性疾病(MPI):焦虑与暗示的作用机制

群体性心因性疾病(Mass Psychogenic Illness, MPI),又称大规模歇斯底里,是指症状在群体中迅速传播,但找不到相应感染源或器质性病因的现象 。这种现象通常影响一个具有凝聚力的群体,症状由神经系统的扰动引起,涉及功能上的激发、丧失或改变 。

MPI发生的机制被认为是普遍信念(generalized beliefs)与触发事件共同作用,在个体中创造了威胁感,并导致生理上的唤醒状态 。在信息不确定性和群体紧张的背景下,这种生理唤醒随后通过社会暗示(Social Suggestion)被迅速“转译”为具体的生理症状(如头晕、呕吐、晕厥),并主要通过社交渠道在群体中扩散 。MPI是集体焦虑和不安全感在生理层面的具象化。这种现象常在具有潜在紧张和压力的环境(如工作压力大、沟通不良)中爆发 ,展示了中观的社会心理压力如何跨越心理界限,直接影响群体的身体健康。

2. 集体错觉与狂热(泡沫与谣言)

集体错觉涵盖了从流行(Fads)到狂热(Crazes)的多种现象。流行是短暂流行的不重要活动,而狂热是吸引少数群体痴迷热情的临时活动 。两者都反映了社会传染的力量和对新奇感、归属感的追求 。

经济泡沫是集体错觉的经典例证。例如,历史上的南海泡沫和铁路狂热,都是由信贷市场过热和借款人/出借人信念的波动所驱动的 。在群体过度负债的情况下,群体试图减少债务的努力反而可能加速经济衰退,形成恶性循环 。

非理性信念和谣言的传播具有典型的动态过程,包括潜伏期、强烈传播期和衰退期 。在信息不确定和情绪高涨的环境下,谣言的传播速度和影响力会加剧 。无论是金融泡沫还是网络谣言,其核心驱动力是信息不确定性和高风险情境 。在缺乏明确信息时,集体行为提供了一种社会性证据(Social Proof),使得个体更倾向于采纳群体的非理性信念 。这种对集体信念的快速接受,是为了在不确定性中获得认知上的“确定感”和安全感。

第四部分:宏观分析:系统化控制与权力结构(“个人崇拜”现象)

七、魅力型权威与领导力

1. 魅力型权威的心理建构

在宏观的结构化崇拜中,领袖被建构为拥有非凡品质和超凡能力的“魅力型权威” 。这种权威的合法性并非基于传统或法律,而是建立在追随者对其个人和人际间的效忠与奉献之上 。魅力型领袖通常表现出强烈的热情、清晰的愿景、雄辩的口才和高度的自信 。他们擅长解读他人的情绪和态度,提供一种舒适和赋权的环境,使追随者感到被重视和理解 。

从深层心理学角度看,研究表明魅力型领袖可能展现出自恋(narcissism)特质,并拥有大量的能量和内在清晰度,不受普通人常有的焦虑和负罪感所困扰 。这种不受焦虑困扰的特质,使其能够投射出坚不可摧的“救世主”形象,恰好满足了处于依恋需求或不安全感中的个体 对强大、全能保护者的渴望。

2. 权力操控的系统性战术

结构化崇拜通过精密的心理战术,将个体的微观依恋需求系统性地捕获和利用:

- 爱的轰炸(Love Bombing): 这是迅速建立情感依赖的策略,通过过度奉承、关注和送礼,使被操控者在情感上迅速深陷,感到亏欠 。目的是使个体对领袖或团体产生深度依恋,即使遭受虐待或不公,也因依赖而难以离开 。

- 信息隔离与控制: 领袖或团体系统性地限制成员接触外部信息、朋友或家人 。这种隔离限制了成员接触外部观点,确保了领袖对叙事(narrative)的控制,并建立了一种“我们对抗他们”的心态,使组织成为唯一的真理和安全来源 。

爱的轰炸提供了即时、强烈的归属感和被接受感,迅速将个体的依恋系统从现实转向崇拜对象,为后续的思维控制奠定了坚实的情感基础。

八、制度化控制与意识形态渗透

1. 宣传机器对崇拜形象的维护

个人崇拜并非自发产生,而是通过系统性的社会工程技术来创建和维护领袖的理想化、英雄化形象 。主要手段包括操纵大众媒体、系统性地传播宣传(propaganda)、精心策划的壮观集会和演示,以及灌输爱国主义 。这种宣传的目的不仅仅是公然推广特定立场,更是一种“社会学宣传”(sociological propaganda),旨在使个体无意识地适应社会预期的思想和行为 。

2. 邪教与极端团体的本质区别:BITE模型下的深度控制分析

虽然极端粉丝群体(Extreme Fandom)和邪教(Cults)都要求极度的忠诚和投入 ,但邪教的本质区别在于其控制的胁迫性和全面性 。史蒂文·哈桑(Steven Hassan)的BITE模型(Behavior, Information, Thought, Emotional control)为分析这种威权控制提供了关键框架 。

邪教利用BITE模型对成员的心理进行系统性重塑和抑制:

- 行为控制: 邪教领导者频繁地强制规定成员生活的多个要素,如着装、饮食、住所,并利用“伙伴系统”等方式进行严密监控 。相比之下,粉丝团体的行为控制通常是自愿的,受群体内部规范压力驱动 。

- 信息控制: 邪教系统性地隔离成员,禁止非团体信息,并污名化批评者和前成员 。这种对信息来源的绝对垄断和物理隔离,是维持其虚假叙事的基础。

- 思想控制: 这是邪教的核心。它要求成员将组织教义内化为绝对真理,并使用“加载语言”(loaded language)和陈词滥调来限制知识,阻止批判性思考 。极端情况下,还会教授“停止思维”(thought-stopping)的技术,操纵记忆,甚至制造虚假记忆 。

- 情感控制: 邪教通过爱的轰炸建立依赖后,转而利用灌输恐惧感(害怕离开的后果)和制造内疚感来进行胁迫 。

结构化崇拜利用BITE模型,通过信息隔离和灌输恐惧,使得离开的成本极高,从而将情感依赖转化为强制性服从。邪教的控制目标是从根本上解构个体的原有身份,代之以团体身份 。

邪教与极端粉丝群体的结构化控制对比

| 控制维度 (BITE Model Dimension) | 极端粉丝群体 (Extreme Fandom/Cult-like Fandom) | 结构化崇拜/邪教 (Structural Cult/Personality Cult) | 本质差异 (Essential Difference) |

|---|---|---|---|

| 行为控制 (Behavior Control) | 自愿的仪式化行为(消费、应援);群体内规范压力。 | 强制性的生活规范、着装、饮食;严密监控 。 | 外部强制性与对个人物理现实的全面渗透。 |

| 信息控制 (Information Control) | 选择性接触信息;过滤负面新闻;信息茧房效应。 | 隔离外部世界,禁止非团体信息;系统性欺骗;污名化前成员 。 | 信息来源的绝对垄断和物理隔离。 |

| 思想控制 (Thought Control) | 采用粉丝圈术语;拒绝批判性思考。 | 要求内化组织教义为绝对真理;使用停止思维的技术;操纵记忆 。 | 对认知过程的直接、系统性重塑和抑制。 |

| 情感控制 (Emotional Control) | 情感依赖和归属感满足;忠诚测试。 | 灌输恐惧感(离开的后果);制造内疚感;“爱轰炸”和情感剥夺的循环 。 | 情感依赖的强制性建立与利用恐惧进行胁迫。 |

第五部分:社会影响、伦理与干预

九、社会功能与风险评估

社会狂热现象在社会结构中具有双重作用。在正面功能上,它能够提供社会凝聚力、强烈的集体归属感 ,并为寻求身份认同的群体(如 LGBTQ 群体)提供一个有同伴支持的安全环境 。狂热也可以提高集体行动的效率,将个体的热情转化为实际的动员能力 。

然而,当狂热滑向病态时,其社会代价巨大。主要风险包括:批判性思维丧失和认知失调导致的对现实的脱节;针对外群体或异见者的极端行为和暴力倾向 ;以及对个体心理健康的严重损害,表现为社交功能障碍、焦虑和抑郁 。资源(时间和金钱)的过度浪费和对社会规范的侵犯也是狂热的负面后果。

十、干预与应对策略:从个体疏导到公共教育

1. 公共教育与批判性媒介素养的提升

在数字时代,仅有传统的读写技能已不足以应对新媒体和技术带来的信息挑战 。因此,推广批判性媒介素养教育至关重要,旨在培养公众对宣传和情感操控的警惕性 。

一个重要的策略是利用粉丝文化的积极侧面。粉丝社区,例如同人小说创作群体,为年轻人提供了一个发展在线协作和批判性思维技能的有利环境 。粉丝对媒体叙事的主动创作和修改(如写同人小说)本身就是一种反思性行动 。通过提供专家指导,引导这种创造力去解构偶像形象或宣传话语,教育者能够利用粉丝社区的高参与性,培养对“崇拜”现象的警惕性 。

2. 针对受害者的心理支持与疏导

针对过度沉迷的个体和前邪教成员,心理支持和疏导至关重要。前邪教成员常遭受创伤后应激障碍(PTSD)、抑郁和难以融入社会的困境 。由于非专业心理咨询师通常难以理解他们所经历的强大说服和操控技术,因此提供专业的心理教育(Psychoeducation)是干预的核心 。帮助受害者理解他们是如何被系统性地影响的(例如,了解自恋型邪教领袖的心理行为 ),能够有效减轻他们的自责、内疚感和对自我的蔑视 ,促进创伤的恢复和社会的再整合。

3. 法律、伦理与社交媒体平台责任

社交媒体是数字狂热的催化剂。平台打破了偶像与粉丝之间的传统距离,创造了“虚假的个人连接感” 。这导致粉丝群体产生一种对偶像的“拥有感”和权利感,加剧了粉丝行为的交易性和极端性,甚至达到政治行动主义的强度 。

平台必须承担起管理极端粉丝行为和防止有害信息传播的伦理责任。这要求平台在平衡言论自由的同时,监管从线上渗透到线下的网络暴力和威胁行为。此外,针对涉及粉丝数据和行为的研究或新闻报道,研究人员和记者也负有伦理责任,必须尊重粉丝社区的隐私和匿名规范(如使用化名),避免将本不应暴露的内容放大给非目标受众,从而造成潜在伤害 。

第六部分:结论与未来展望

十一、研究结论:连续谱模型的整合性总结

本报告确认,社会狂热现象是一个由个体心理脆弱性、群体情境放大效应和权力结构系统性利用共同驱动的连续谱。在微观层面,狂热植根于个体对情感依赖、身份重塑的深层需求,并通过准社会关系和神经奖励回路的激活得到强化,认知失调机制则作为自我保护的“防火墙”,使个体对负面信息免疫。在中观层面,情绪传染和去个性化状态通过镜像神经元系统和责任扩散,迅速将个体的情绪放大为非理性的集体行动。在宏观层面,魅力型权威利用自恋特质和系统性的控制手段(如爱的轰炸、信息隔离,即BITE模型),将个体的情感依赖转化为强制性的政治或意识形态服从。

狂热具有提供社会支持和集体行动力的积极功能,但当其认知防御机制被病态强化,且个体沉迷于神经奖励的恶性循环时,其风险在于批判性思维的丧失和社会功能的瓦解。宏观的结构化崇拜是这一连续谱上最极端的形式,其特征在于控制的全面性、系统性和胁迫性。

十二、未来研究方向:跨文化比较与数字狂热的挑战

未来的研究方向应聚焦于以下关键领域,以深化对社会狂热现象的理解:

- 数字狂热的神经影像研究: 进一步利用功能性磁共振成像(fMRI)等技术,精确解析社交媒体环境下,个体对偶像/领袖的准社会互动与大脑奖励回路、以及前额叶认知控制区域之间的动态关联。这有助于识别行为成瘾与结构化崇拜的神经生物学标志。

- 跨文化差异研究: 比较基于个体主义文化(如西方)的PSR与基于集体主义文化(如东亚“饭圈”文化)的狂热现象在群体认同、从众压力以及权力结构控制上的异同。

- 干预措施的有效性评估: 对公共媒介素养教育项目在预防极端粉丝行为和政治狂热方面的长期效果进行系统的实证评估,尤其是研究如何引导粉丝社区将自身的创造性能力转化为批判性思维技能。

引用的文献

- Social Identity Theory In Psychology (Tajfel & Turner, 1979), https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html

- Social identity theory | Research Starters - EBSCO, https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/social-identity-theory

- Fan Free Agency: Reimagining Sports Fandom through the Power of Choice and Identity, https://juniperpublishers.com/pbsij//PBSIJ.MS.ID.556103.php

- Collective Behavior: Contagion Theory | Research Starters - EBSCO, https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/collective-behavior-contagion-theory

- Crowd psychology - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Crowd\_psychology

- The Interplay between Attachment Styles, Parasocial Relationships, and Social Media Addiction: A Mediation Analysis - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/379334551\_The\_Interplay\_between\_Attachment\_Styles\_Parasocial\_Relationships\_and\_Social\_Media\_Addiction\_A\_Mediation\_Analysis

- Attachment Styles' Affect on Parasocial Relationships - DigitalCommons@CSP, https://digitalcommons.csp.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1093\&context=rss-posters

- Parasocial interaction - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Parasocial\_interaction

- Parasocial Relationships: The Nature of Celebrity Fascinations - Find a Psychologist, https://www.findapsychologist.org/parasocial-relationships-the-nature-of-celebrity-fascinations/

- When Fans Feel Like Friends: The Psychology Behind Parasocial Connections - The Weekly Talon, https://theweeklytalon.com/8764/features/when-fans-feel-like-friends-the-psychology-behind-parasocial-connections/

- Parasocial Relationships | Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/us/basics/parasocial-relationships

- “I'm Your Number One Fan”— A Clinical Look at Celebrity Worship - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3960781/

- A Fan's Devotion: The Psychology of Celebrity Worship and Parasocial Relationships | by Christiana Santiago | Medium, https://medium.com/@christiana.j.santiago/a-fans-devotion-the-psychology-of-celebrity-worship-and-parasocial-relationships-d8d59c632fb0

- The excessive celebrity worship behavior questionnaire: Chinese scale development and validation - PubMed Central, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11111060/

- Mind over Matter: Examining the Role of Cognitive Dissonance and Self-Efficacy in Discontinuous Usage Intentions on Pan-Entertainment Mobile Live Broadcast Platforms, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10045806/

- From Reward to Anhedonia-Dopamine Function in the Global Mental Health Context - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10525914/

- Reward system - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Reward\_system

- The Neuroscience of Drug Reward and Addiction | Physiological Reviews, https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00014.2018

- Mirror Neurons and Emotional Contagion - InMind Services, https://www.inmindservices.com/blog/mirror-neurons-and-emotional-contagion

- Evidence for mirror systems in emotions - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2865077/

- Deindividuation: How the Presence of Others Affects Behavior - Verywell Mind, https://www.verywellmind.com/deindividuation-7546896

- Full article: Deindividuation: From Le Bon to the social identity model of deindividuation effects - Taylor & Francis Online, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2017.1308104

- Deindividuation | Research Starters - EBSCO, https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/deindividuation

- Mass psychogenic illness - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Mass\_psychogenic\_illness

- Psychogenic epidemics and work - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6535252/

- Fads - (Intro to Sociology) - Vocab, Definition, Explanations | Fiveable, https://fiveable.me/key-terms/intro-to-sociology/fads

- Types of Collective Behavior – Introduction to Sociology: Understanding and Changing the Social World, https://pressbooks.howardcc.edu/soci101/chapter/21-1-types-of-collective-behavior/

- Speculative Bubbles (Chapter 4) - The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour, https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-psychology-and-economic-behaviour/speculative-bubbles/31F0611385A3300DB89CAEE6CB321F00

- Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Extraordinary\_Popular\_Delusions\_and\_the\_Madness\_of\_Crowds

- Spread Mechanism and Control Strategies of Rumor Propagation Model Considering Rumor Refutation and Information Feedback in Emergency Management - MDPI, https://www.mdpi.com/2073-8994/13/9/1694

- Rumor Transmission in Online Social Networks Under Nash Equilibrium of a Psychological Decision Game, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9245889/

- Charismatic authority - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Charismatic\_authority

- 7 Subtle Traits of Charismatic People, According to Psychology - Medium, https://medium.com/psychologs-magazine/7-subtle-traits-of-charismatic-people-according-to-psychology-1dff7dbb26e5

- 6 things everyone should know about 'love bombing' | Health & Well-Being, https://www.colorado.edu/health/blog/love-bombing

- What is love bombing, and what does it look like? - Nebraska Medicine, https://www.nebraskamed.com/health/conditions-and-services/behavioral-health/what-is-love-bombing-and-what-does-it-look-like

- Understanding The Manipulative Tactics Of Cults - Davenport Psychology, https://davenportpsychology.com/2024/02/12/understanding-the-manipulative-tactics-of-cults/

- Architecture of Devotion: Understanding the Dangers of Personality Cults - NTARI.org, https://www.ntari.org/post/architecture-of-devotion-understanding-the-dangers-of-personality-cults

- Cult of personality - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cult\_of\_personality

- Propaganda techniques - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda\_techniques

- Are Fandoms the New Cult?, https://www.imperiumpublication.com/post/are-fandoms-the-new-cult

- Is Fandom a Cult? | Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-science-fandom/202103/is-fandom-cult

- BITE Model of Authoritarian Control - Freedom of Mind Resource Center, https://freedomofmind.com/cult-mind-control/bite-model-pdf-download/

- The BITE Model of Authoritarian Control: Undue Influence, Thought Reform, Brainwashing, Mind Control, Trafficking and the Law - ProQuest, https://www.proquest.com/docview/2476570146/

- Understanding Colonial Mind Control Patterns using the BITE Model and Influence Continuum Mind Control and Colonizatio, https://fncaringsociety.com/sites/default/files/info\_sheet\_1\_-\_understanding\_colonial\_mind\_control\_patterns.pdf

- View of Ethical and privacy considerations for research using online fandom data, https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/1733/2445

- (PDF) Fandom and Critical Media Literacy - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/277667002\_Fandom\_and\_Critical\_Media\_Literacy

- Online Fan Fiction and Critical Media Literacy - ERIC, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ907122.pdf

- In Our Media Literacy Era: Fandom, Politics, and the Power of Critical Support, https://mediaeducationlab.com/events/our-media-literacy-era-fandom-politics-and-power-critical-support

- Psychotherapy with Former Cult Members, https://www.psychotherapy.net/article/cult-members 50. The Heart of Cult Recovery: Compassion for the Self, https://www.icsahome.com/elibrary/topics/articles/the-heart-of-cult-recovery-compassion-for-the-self 51. Extreme Fandom: How Social Has Broken the Walls Between Brands and Fans | Ogilvy, https://www.ogilvy.com/ideas/extreme-fandom-how-social-has-broken-walls-between-brands-fans