防御和不愉快情绪的定义

防御是将不愉快情绪的组成部分从意识觉察中驱逐出去的心智操作。

不愉快的情绪包括焦虑、抑郁和愤怒。焦虑由一种不愉快的感受加上一个糟糕事情即将发生的想法组成。抑郁情绪的组成是一种不愉快的感受加上一个糟糕事情已经发生的想法(C. Brenner,1982a)。愤怒包含了一种不愉快的感受加上一个摧毁某人或事物的想法(C. Brenner,1990)。这些情绪的思维内容部分可能来自至今为止任意一个发展阶段中的感知或记忆,它们可能基于现实,可能基于幻想,或者是两者的某种杂糅。

防御的触发因素

正常或“平均可预期“人群(Hartmann,1939)

对正常人而言,一个非常强烈的情绪有可能会威胁、熔解(或淹没)他的思维、组织或专注能力(E. Jones,1942)。弗洛伊德(1926)以一种更为技术性的方式讲,如果这些情绪干扰了思维、组织和专注的自我功能,那么就可称其为“创伤性的”

(Hartmann,1939)。

精神病和边缘性人格

另一方面,即使温和的情绪也可能会瓦解有精神病或有边缘性人格病人的自我功能。在这些疾病中,情感容受能力这个自我力量(Kernberg,1975)从一开始就很薄弱。

神经症性疾病

有神经症性疾病的人(包括恐怖症、转换症状、惊恐发作、强迫观念、强迫行为一些类型的冲动、一些类型的抑郁),他们的自我力量(见附录2)或许还可以。但即使某个情绪的强度相对还算缓和,少量的情绪也可能成为某种信号(Freud,1926;C. Brenner,1982a)。当特定情境出现,(通常是在潜意识层面上)让此人会想起过去他曾被情感淹没的情境时,这个情绪信号就会触发防御。

有意识防御VS潜意识防御

关闭情绪类似呼吸。人类通常察觉不到调控(潜意识防御),但他们可以有意识地去控制(有意识防御)。事实上,防御既可以在意识层面运作,也可以在潜意识层面运作;人们可以有目的地使用防御,或者对此毫无察觉。

基本防御VS辅助性防御

成年人使用的主要防御机制通常是潜抑[25]和(情感)隔离[13]。根据布莱纳的观点(C.Brenner 1982a),所有的情绪都包含两个部分——感觉和思维。感觉可能是愉悦的,也可能是不愉悦的,而思维可能是意识层面的,也可能是潜意识层面的。潜抑这个术语指的是这样的现象——一个人的心智自动将(情绪的)思维内容关闭到意识之外。隔离则指的是心智将感觉关闭到觉知外,思维则不一定关闭。通常来说,其他防御性操作都是用来辅助潜抑和/或隔离。科恩伯格(1975)提出了这条法则的例外情况,他的理论指出,有些人——那些被他诊断为有边缘性人格的人——他们的主要防御是分裂[8]。

适应性VS不适应性

大多数防御都具有适应性和不适应性两个面相。事实上,治疗时最好只在防御看起来适应不良的情况下去和病人提。适应不良的防御会造成强迫观念、恐怖症,也会干扰外部情境的应对(如“奉迎”[Hartmann,1939])。当治疗师发现造成问题的防御后,通常会考虑如何让接受治疗的病人注意到这些防御——这个技术被分析师们称为“面质”(见第五章)

紧急防御VS慢性防御

防御常常被使用于紧急情况中。一个人体验到淹没性情感的威胁(无论这个威胁是否是真实的),因此之后试图去扭转这种情绪。但有些人会长期持续地使用某些防御操作,例如,总是指责他人或经常喋喋不休。

前意识自动行动(Hartmann,1939)是成组的防御机制,它们慢性、持续地处现在象征性情景中。

防御机制VS防御操作

安娜·弗洛伊德(Sandler&Freud,1983)定义了如投射这样的“防御机制”,指出它是一个用来抵抗某种情绪的心智工具,类似使用榔头敲击钉子。“防御操作”是一个更宽泛的术语,它包括去他能动用的机制,例如,用鞋子敲钉子。譬如,作为激发性快感的自慰行为也可以被防御性地用来舒缓抑郁或焦虑(Marcus&Francis,1975)。

单纯防御VS性格防御

有一些防御机制简单且可独立存在,如理智化[45]:在一次聚会中,一个人谈论最近读到的一本书来缓解社交焦虑(Slavson,1969)。

性格防御更为弥散、持续且复杂,如优越感,它包括了投射[1]、自大[63]、贬低[50]、认同[34]和分裂[8]。另一个更为隐藏的性格防御是承担使徒的角色。很多人都会将他们的治疗师奉为无所不知的宗师以逃避痛苦的情绪。

防御的冲突解决特征VS发展性特征

大多数防御都被用来管理因精神内部冲突而产生的情绪。但也有一些防御似乎是正常精神结构的组成部分,而不仅仅只是被用来抵御情绪。儿童内摄[2]父母早年的安抚和照顾,不仅能缓和(防御)婴儿的情感风暴,而且也会醋劲儿同发展出情感容受力这一自我力量(Lustman,1966;Tolpin,1971;Kernberg,1975).

儿童在潜伏期(6——10岁)认同父母的价值观并不仅仅只是防御对家长惩罚的恐惧,它也协助形成一个重要的心理结构——超我(C. Brenner,1982a)。事实上,人的价值观、理想和批判力(超我)终其一生都会受到认同的影响。在儿童期和青少年期对老师、教练、媒体人物的认同影响深远。到了成年期,对导师、雇主以及组织机构的认同则可能感染人的价值观。

防御VS防御

此外,防御也可能将任意心智内容或功能,包括性愿望、敌意愿望、良心谴责和现实感知排除在意识之外。有时候,一个防御也可以防止看一个防御的意识化。

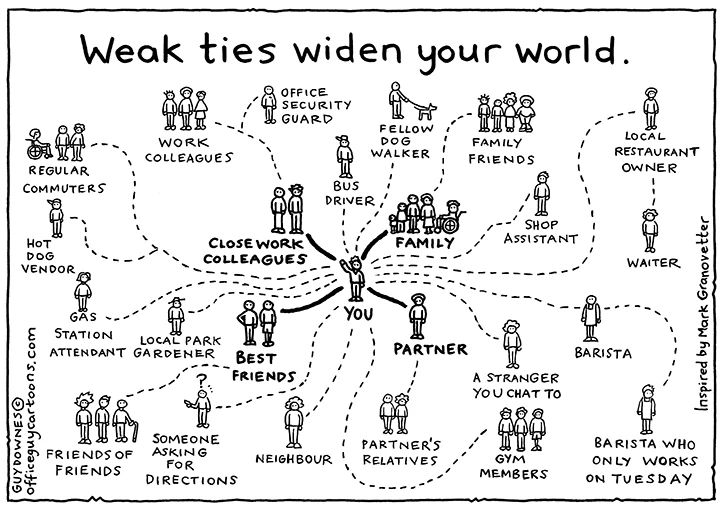

防御丛

防御通常以组群或星丛的形式出现(另见第四章)。常见的防御丛会出现在如下的病理性状态中:

- 犯罪型精神病态(罪犯和其他反社会个体):搪塞[23]、投射性指责[5]和合理化[42]。

- 边缘性人格障碍:否认[6a]、投射性认同[4]、理想化[49]、去分化[7]、贬低[50]、自大[63]和分裂[8]。

歇斯底里

- 表演亚型:潜抑[25]、以一种情绪对抗另一种情绪[57]、社会化[46]、戏剧化[67]、移情[79]、自我功能抑制[48]以及喋喋不休[60]。

- 转化亚型:潜抑[25]、象征化[20]、躯体化[65]。

- 恐怖亚型:3a或3b,加上投射[1]、置换[19]、象征化[20]和回避[61](见第四章)。

- 强迫性障碍:投射[1]、置换[19]、象征化[2]、具象化[52]、(情感)隔离[13]、反向形成[11]、撤销和仪式化[12]、完美主义、极度准时、吝啬、理智化[45]、合理化[42]、对自己个他人过度苛责[15]以及判断力抑制[48]。

- 抑郁:将愤怒和/或批评转向自身[15]、反向形成[11]、口欲期力比多退行[27]、自我功能(精神运动和言语功能)抑制[48]、激发惩罚[41]、向受害者认同[36]和认同丧失的客体[37]。

发展进程中出现

许多防御机制最早出现在某个特定的儿童发展阶段。但在成年人身上,大多数防御可以被同时使用,无论它们起源时期的早晚。换言之,一个成年人可以同时使用喋喋不休[60]和理智化[45](始于潜伏期)、性交活动(成年生殖器)、认同理想客体[34](青少年期)以及投射性指责[5](肛欲期)。

妥协形成或“多重功能原则”

(Waelder,1936;C. Brenner,1982a,2002)

尽管一个防御操作阻碍心智功能的某些方面(通常是一种情绪)变得意识化,防御本身也可能获得其他意义,并执行其他功能。因此从理论上看,防御除了自身是一个妥协形成(一种复杂的心智结构,它既表达也防御着情绪)的组成部分,防御本身也是一个妥协形成。

小结

防御是一种心智操作,通常被用来防止各类念头、渴望、情绪甚至其他防御浮现到意识中。有时候,一些特定的防御如认同,也可能被用来发展精神结构。当人的自我力量薄弱时,除了信号情绪和创伤性情绪之外,常规情绪也可能会激发防御。防御可能被有意识地使用,也可能被潜意识地使用:防御可能是适应环境的,也可能是高度适应不良的。防御常见于紧急情况,但也可以是长期持续的,如神经症性(焦虑和抑郁)症状中的防御。当防御成群出现是,根据多重功能原则,防御丛可以用来解释许多精神科紊乱的因果关系:防御既被用来解决精神内部冲突,与此同时它们本身也是妥协形成。